Accueil > En bref > Les amis du HCR > Réfugiés célèbres

Réfugiés célèbres

Ces réfugiés qui ont changé le monde

Ici sont réunis des réfugiés ou anciens réfugiés qui ont acquis une certaine renommée et ont eu un impact sur leurs communautés, grâce à leurs accomplissements et à leur détermination à surmonter de multiples difficultés.

Cette galerie de portraits présente de nombreux profils de réfugiés ayant changé le cours des choses et laissé leur empreinte sur le monde. Morts ou encore en vie, ils sont venus des horizons les plus divers. Certains, tels l'écrivain Chinua Achebe, le compositeur Bela Bartok, le physicien Albert Einstein ou encore l'actrice et chanteuse Marlene Dietrich, sont célèbres dans le monde entier. D'autres ont rayonné au niveau local. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés leur rend hommage pour avoir témoigné du potentiel que portent les réfugiés partout dans le monde.

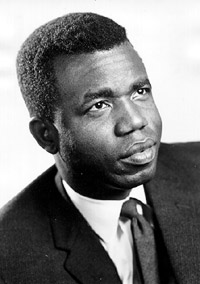

Ce n'est pas un hasard si l'un des derniers succés de librairie du poète et romancier Chinua Achebe s'appelle « Home and Exile ». Publié en 2000, à la suite d'un voyage de l'auteur dans son pays d'origine, le Nigéria, le livre s'inspire directement des sensations de l'exil et de l'espoir du retour. Né et élevé dans la région du Biafra, témoin de ses tentatives sécessionnistes avortées, Albert Chinualumogu Achebe n'aura pu qu'assister, impuissant, à la guerre civile et aux dictatures militaires qui déchireront son pays et détermineront le cours de sa vie.

Au cours de sa scolarité et de ses études universitaires, Albert Achebe, qui changera son prénom chrétien pour en adopter un traditionnel du peuple ibo, Chinua, avait appris à apprécier la littérature anglaise, lisant les œuvres des grands classiques britanniques tels que Charles Dickens, William Shakespeare et Joseph Conrad. Ce faisant, il était aussi de plus en plus dérangé par la représentation des Africains qui y était faite, et fut particulièrement indigné par le roman de Joyce Cary, qu'il étudia en 1939, « Mister Johnson », situé au Nigéria. Au collège universitaire d'Ibadan, il laissa alors la médecine de côté pour se consacrer à la littérature.

Durant ses années d'étude, Chinua Achebe publie ses premiers recueils de nouvelles, portant sur le Nigéria. Mais c'est avec la publication de son premier roman en 1958, « Things Fall Apart » (Le monde s'effondre), où il raconte les conséquences de la colonisation sur la vie d'un village africain, qu'il établit sa réputation internationale. Il a alors 25 ans. œuvre maîtresse de l'ère post-coloniale, l'un des premiers romans africains publiés en anglais, il fait découvrir le peuple ibo au monde et contribue à consacrer son auteur comme père fondateur de la littérature africaine contemporaine de langue anglaise. Le livre sera traduit en 50 langues et vendu à plus de 12 millions d'exemplaires.

D'autres œuvres suivirent, des nouvelles, des recueils de poèmes, des essais et de nombreux articles, ainsi que cinq romans, dont « A Man of the People » (1966) et « Anthills of the Savannah » (Les termitières de la savane) (1987), nominé pour le prestigieux Booker Prize britannique cette année-là. Chinua Achebe est titulaire de plus d'une vingtaine de doctorats honoraires présentés par diverses universités du monde entier et son travail a été récompensé par de nombreux prix internationaux, y compris en 1972 le Prix de la poésie du Commonwealth pour « Beware, Soul Brother » ainsi qu'en 2002 la fameux Prix de la paix des libraires allemands.

Avant l'éclatement de la guerre civile au Biafra, l'écrivain s'était déjà forgé une solide réputation comme auteur et éditeur au Nigéria. Dans « A Man of the People », une satire sur la corruption politique, il avait prédit la chute du gouvernement civil. De fait, la publication du roman, en janvier 1966, précéda de seulement quelques mois le coup d'état qui plongea sa nation dans le chaos.

L'écrivain est cependant demeuré au Nigéria pendant toute la durée de la guerre du Biafra, de 1967 à 1970, ainsi qu'il le fera tout au long des dictatures militaires qui étreindront ensuite le Nigéria. Ardent défenseur de la cause du peuple ibo, minorité chrétienne de la région du Biafra, il voyage alors dans le monde entier en tant que diplomate représentant la cause biafraise pour tenter de faire entendre les souffrances de son peuple.

En 1990, un accident de voiture survenu aux alentours de Lagos le laisse paralysé des membres inférieurs, contraint de se déplacer en chaise roulante. Il s'exile alors aux Etats-Unis pour bénéficier de soins médicaux adéquats, Titulaire de la chaire de littérature Charles Stevenson au Bard College, dans l'état de New-York, il attend depuis une amélioration de la situation au Nigéria pour pouvoir rentrer au pays.

Sonya Aho fut l'une des premières, parmi les réfugiés assyriens, à s'établir en Suède dans les années 70. Son expérience vécue a été une source d'inspiration constante et inépuisable pour ses écrits journalistiques sur sa communauté d'origine, écrits qui lui ont valu nombre de prix et de récompenses.

Née à Midyat, dans le sud-est de la Turquie, Sonya Aho et sa famille ont échappé de justesse à la persécution, alors qu'elle n'avait que quatre ans. C'est dans la petite ville portuaire de Södertälje, lieu historique non loin de Stockholm, qu'elle grandit, entourée d'amis et dans une culture typiquement suédoise. Dans les années qui suivirent, de nombreux réfugiés assyriens devaient suivre la même voie, fuyant la Turquie dans les années 70, le Liban puis la Syrie dans les années 80. Aujourd'hui, Södertälje accueille une communauté de 15 000 Assyriens, sur les 70 000 qui ont élu domicile en Suède.

Pourtant, ce n'est que lors d'un séjour dans la Londres cosmopolite qu'elle réalise que le monde est peuplé de gens d'origines multiculturelles diverses, et fiers de leurs racines. Elle s'efforce d'améliorer sa maîtrise de sa langue natale, l'assyrien, et décide de visiter son pays d'origine. En Turquie, elle rencontre un cousin qui risque trois ans d'emprisonnement pour avoir fait campagne en faveur de la reconnaissance des droits de la minorité ethnique assyrienne et chrétienne.

En 1986, Sonya commence à travailler pour la télévision suédoise. En 1990 elle lance un projet de documentaire sur deux années, retraçant les origines assyriennes des habitants de Södertälje. Elle visite les sites historiques assyriens ainsi que les communautés demeurant en Irak, en Turquie et en Israël. En 1989, son journal, le Länstidningen, reçoit le prestigieux prix du journalisme suédois pour la publication d'une série de reportages sur les Assyriens et d'autres communautés immigrées en Suède.

Aujourd'hui, Sonya Aho continue de tenir pour essentiel la préservation de son identité nationale et de son héritage culturel, en passe de disparaître. Elle tient à ce que ses enfants apprennent la langue assyrienne. « En n'ayant aucun pays où rentrer, où la langue et la culture soient préservées, l'individu dans la diaspora a l'impérative responsabilité de transmettre sa culture, afin d'éviter sa disparition », dit-elle.

Depuis 1998, Sonya Aho a servi comme présidente de la section féminine de l'Organisation des minorités ethniques de Suède, Samarbetsorgan fur Invandaraorganisationes i.Sverige, une organisation qui regroupe plus de 120 000 membres. Elle se penche toujours avec un grand intérêt sur les questions qui concernent les femmes, de la nécessité d'améliorer leur accès aux études et au marché du travail, à l'accès à un conseil parental.

Elle travaille actuellement sur un projet de livre qui présente une série de portraits de femmes, provenant de milieux culturels divers et reflétant des expériences très variées face à l'immigration.

« Presque toute ma vie, j'ai été une étrangère, condition que j'accepte car je n'ai pas d'autre alternative. Ceci m'a rendu plus forte. » Ainsi répond la Chilienne Isabel Allende, tour à tour réfugiée politique, puis immigrante, romancière de renommée internationale, lorsqu'on lui demande ce qui lui a permis de réussir. Dans le monde entier, ses romans occupent le devant de la scène lorsqu'il s'agit d'évoquer la nouvelle littérature latino-américaine.

Suite au coup d'état du 11 septembre 1973, mené par le général Augusto Pinochet, Isabel Allende, nièce du président assassiné Salvador Allende, quitte le Chili pour la longue route de l'exil. Des milliers de Chiliens meurent assassinés dès les premiers jours du coup d'état. D'autres sont emprisonnés et beaucoup disparaîtront durant la dictature de Pinochet. Isabel Allende avait reçu des menaces de mort et appris que son nom était sur la liste noire des militaires. Elle s'exile à Caracas, au Venezuela, avec son mari et ses deux enfants et parvient à poursuivre sa carrière de journaliste en contribuant au journal de Caracas, El Nacional.

En 1981, ayant reçu des nouvelles de son grand-père de 99 ans qui se mourait au pays, Isabel entame une longue lettre qui lui donne la sensation de se rapprocher de sa famille et de son foyer, laissés derrière elle au Chili. Le manuscrit auquel elle s'attelle donnera plus tard son premier et plus célèbre roman, « La maison aux esprits » (La casa de los espíritus, 1982).

Le livre retrace une grande saga familiale dans une contrée d'Amérique latine qui ressemble à s'y méprendre au Chili. Isabel Allende y raconte ses souvenirs d'enfance, ceux qui peuplèrent la vieille demeure habitée par ses grands-parents, dont s'inspirent ses deux personnages principaux. Entre les différentes générations, entre la branche des maîtres et celle des bâtards, entre le patriarche, les femmes de la maison, les domestiques, les paysans du domaine, se nouent et se dénouent des relations marquées par l'absolu de l'amour, la familiarité de la mort, la folie douce ou bestiale, dans une atmosphère de conte fantastique. L'écriture est celle d'un « réalisme magique » typiquement sud-américain.

Le New York Times décrit La maison aux esprits comme un « premier roman spectaculaire ». Le Washington Post l'acclame comme « fascinant ». D'autres romans suivront, y compris « D'amour et d'ombre » (De amor y de sombra, 1984), « Eva Luna » (1987), « Paula » et le dernier en date, « Fille du destin » (Hija de la fortuna, 1999).

En 1985, Isabel part aux Etats-Unis comme professeur associée de littérature. Elle y rencontre son second mari et s'établit à San Rafaël, en Californie. Elle est impliquée dans plus de 20 organisations non gouvernementales, par exemple Madre, en faveur des femmes et des enfants maltraités, et Canal Community Alliance, qui soutient les minorités ethniques. Sa propre fondation, la « Fondation Isabel Allende et bourses d'études de Paula », a été créée à la demande de sa fille, Paula, décédée en 1992, et distribue des bourses aux femmes et aux enfants désavantagés.

« Dans mes livres, dit Isabel Allende, j'ai voulu raconter la tragédie de ce continent torturé et l'espoir des hommes et des femmes qui luttent pour un monde meilleur ».

La romancière est parfois confondue avec sa cousine, prénommée elle aussi Isabel, fille de l'ancien président Salvador Allende et députée socialiste à Santiago.

Lorsque l'actrice Namaá Alward a cherché refuge en Norvège, la police lui demanda si elle connaissait le pays. Elle répondit qu'elle le connaissait par l'intermédiaire du célèbre dramaturge norvégien, Henrik Ibsen (1828-1906).

En effet, au cours de l'Année internationale de la Femme, en 1975, Namaá Alward avait joué, au théâtre national de Bagdad, le rôle principal de Nora dans « Maison de poupée », l'une des pièces qui avaient porté Ibsen à l'avant-garde du théâtre européen, à la fin du siècle dernier. Namaá était en Irak bien connue du public, ayant reçu, à l'âge de 19 ans, le prix national de la meilleure actrice.

Mais en 1982, pendant la guerre Iran-Irak, elle dut s'enfuir de son pays. A cause de ses activités d'activiste des droits de l'homme, elle était poursuivie par la police et craignait les conséquences pour ses enfants. Avec sa famille, elle décida alors de quitter l'Iraq, voyageant pendant cinq ans dans plusieurs pays arabes.

Hébergée dans un camp pour réfugiés en Norvège, elle fonde un groupe de danse qui, avec l'aide du centre anti-racisme, met en scène des spectacles tels que « Bienvenue » et « Les Mille et une Nuits ». Peu de temps après, elle est engagée pour jouer divers rôles, au théâtre comme au cinéma. On se souvient d'elle pour son interprétation dans « La lanterne magique », pendant les Jeux Olympiques d'hiver à Lillehammer, en 1994. L'année suivante, elle conduit un atelier de théâtre, intitulé le Train nordique de la liberté culturelle, dans le cadre de la campagne pour la jeunesse du Conseil européen contre le racisme et l'intolérance. Elle tient également un rôle dans « Le mariage », un film norvégien qui aborde les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes vivant dans un pays étranger.

Aujourd'hui, Namaá Alward partage son temps entre ses fonctions de consultante auprès de l'organisation Norwegian People's Aid et celles qu'elle assume au sein d'une troupe de théâtre qu'elle a co-fondée, nommée Nora, bien sûr ... en souvenir de son premier rôle mémorable.

La philosophe Hannah Arendt, auteur de « Les origines du totalitarisme » et d'« Eichmann à Jérusalem », a vécu la montée du nazisme. Elle a fait partie de la diaspora juive qui a fui l'Allemagne nazie avant la deuxième guerre mondiale.

Durant la République de Weimar, Hannah Arendt étudie auprès des philosophes Martin Heidegger et Karl Jaspers. En 1929, elle soutient une thèse de doctorat sur le concept d'amour chez Saint Augustin.

En 1933, elle travaille pour l'Organisation sioniste allemande où elle dénonce la souffrance des victimes du nazisme et entreprend des recherches sur la portée de la propagande antisémite. Quelques mois plus tard, elle est arrêtée par la Gestapo. Avec l'aide d'un codétenu, elle parvient à s'échapper de prison et s'enfuit à Genève puis à Paris, où elle reste jusqu'à la fin des années trente. Elle y travaille pour Youth Aliyah, une organisation d'aide aux réfugiés, et sauve des centaines d'enfants du troisième Reich, en les faisant fuir vers la Palestine.

Lorsque l'armée allemande envahit la France en 1940, Hannah Arendt est séparée de son mari et emprisonnée au camp de Gurs dans les Pyrénées avec 6 000 autres Allemands apatrides. Une fois de plus, elle parvient à s'enfuir et se rend aux Etats-Unis où la citoyenneté américaine lui est accordée.

Elle a des difficultés en langue anglaise, alors Arendt commence à publier articles et critiques en allemand. Lorsqu'une journaliste lui demande pourquoi elle reste fidèle à la langue allemande malgré la montée du nazisme, elle lui répond : « Ce n'est certainement pas la langue allemande qui a sombré dans la folie ». Très vite, elle devient une référence de l'intelligentsia new-yorkaise. Travaillant comme éditrice pour une maison de publication germano-juive, Hannah Arendt est la première à faire découvrir l'existentialisme et les œuvres de Franz Kafka aux Etats-Unis.

En 1951, elle publie « Les origines du totalitarisme », où elle révèle son talent pour les ouvrages historiques, sur le 20e siècle et la montée des totalitarismes stalinien et hitlérien.

La communauté juive est en émoi après la publication « Eichmann à Jérusalem ». Gershom Scholem, intellectuel juif, va même jusqu'à l'accuser de n'éprouver aucun amour pour le peuple juif. « Vous avez parfaitement raison, je ne ressens aucune forme d'amour, je n'ai jamais aimé une population ni une collectivité - ni les Allemands, ni les Français, ni les Américains, ni la classe ouvrière, rien de la sorte. J'aime seulement mes amis ; la seule forme d'amour que je connaisse est l'amour pour un autre individu »

Elle voue cependant sa vie et ses écrits à la culture juive. Elle soutient la fondation Judah Magnes qui prône une confédération arabo-juive sur la question palestinienne. De 1944 à 1946, elle dirige la Commission du renouveau culturel juif (Jewish Cultural Reconstruction Commission). Elle procède à l'inventaire et à la récupération des livres et des objets d'art juif pillés par les Nazis.

Arendt a enseigné la théorie politique dans plusieurs universités : Chicago, Princeton, Berkeley, Northwestern et Cornell et à la New School for Social Research. Hannah Arendt est décédée le 4 décembre 1975.

Au troisième jour du génocide rwandais, Florence Balagiza, âgée de 12 ans, assiste au meurtre de sa mère. Aujourd'hui en Pologne, elle trouve du réconfort dans le chant afin d'oublier les cauchemars du passé et les difficultés du présent.

Florence Balagiza est née à Bukavu, dans l'est du Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo), près de la frontière rwandaise. Sa mère est une femme d'affaires qui voyage beaucoup et Florence vit dans une famille d'accueil. Un jour, en avril 1994, alors qu'elle rend visite sa mère au Rwanda, l'impensable se produit.

« Nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles des Hutus massacraient les Tutsis lorsque je suis allée rencontrer ma mère. Mais nous n'y croyions pas », se souvient-elle. « Lors du troisième jour des massacres, nous étions à la maison, ma mère et moi, j'ai quitté le salon quelques minutes pour prendre un objet dans sa chambre, et ma mère est restée seule.... Ces quelques minutes ont sauvé ma vie. »

Un groupe d'hommes armés de machettes rentre alors dans la maison et commence à insulter la mère. « L'un d'entre eux a sorti une machette et a poignardé ma mère en pleine poitrine » se remémore Florence, en larmes. « Je suis alors devenue quasiment folle et me suis enfuie par la porte de sa chambre ... et je me suis mise à courir. » Elle n'a cessé de courir que lorsqu'elle a franchi la frontière et est arrivée à Bukavu.

Lorsqu'elle apprend la nouvelle à sa famille d'accueil, elle ose à peine croire à leur réaction. « Ils nous ont renvoyées de chez nous ... ma petite sœur et moi ». Florence trouve alors asile dans un camp de réfugiés. Elle y est obligée de vendre sa ration quotidienne de nourriture afin de prendre soin de sa petite sœur.

Quelques semaines plus tard, elles commencent un voyage de 700 km pour se rendre à Kisangi, au Zaïre, un périple qui durera plus de 45 jours. « Sur le chemin, nous avons survécu en mangeant des fruits et des noix. Nous buvions une eau si répugnante que j'ai des étourdissement en y repensant. »

A Kisangi, elle cache son identité, de peur de se faire persécuter à cause de son origine tutsie. Comme Florence parle le Swahili, le Lingala et le français avec un accent zaïrois, elle n'a aucune difficulté à se faire passer pour une Zaïroise. De plus, elle change de prénom, ce qui lui permet de prendre un avion transportant des déplacés de guerre vers Kinshasa. « Nous avons été adoptées par des gens très sympathiques, mais j'ai souvent dû vivre séparée de ma sœur qui habitait dans une autre famille » explique-t-elle.

Pour financer ses études, Florence travaille comme garde d'enfants. « Ma mère m'a transmis son énergie et sa joie de vivre» dit-elle. Un jour, un étudiant en théologie de son école rapporte l'histoire de la jeune fille à un prêtre polonais, alors bouleversé. En 2000, ce prêtre aide les deux filles à partir pour la Pologne.

Florence Balagiza, chanteuse de talent, attend maintenant une décision du gouvernement polonais pour sa demande d'asile. En attendant, elle chante pendant son temps libre. « C'est ainsi que j'arrive à joindre les deux bouts et que j'évite de tomber dans le désespoir. » dit-elle. « Chanter me fait du bien. C'est aussi un symbole de la liberté absolue. Lorsque je chante, les gens m'écoutent ; la couleur de ma peau ne compte pas. Personne ne se préoccupe de savoir si je suis Africaine et si j'ai un statut légal. »

Florence a terminé le lycée juste avant de quitter le Congo. « J'espère poursuivre mes études mais c'est difficile ici. Je voudrais entamer des études supérieures et travailler dur pour retourner chez moi.... Même si je n'ai plus de famille dans mon pays, plus de chez-moi, je suis quand même prête à aider à la reconstruction de ma terre natale. »

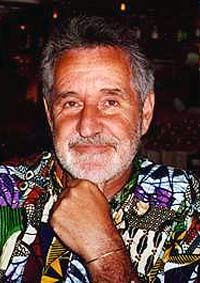

Dans les « Confessions véridiques d'un terroriste albinos », l'auteur à succès Breyten Breytenbach, accusé de terrorisme, raconte ses sept années d'emprisonnement dans une prison sud-africaine. Libéré en 1982, il a continué son combat contre l'apartheid de l'extérieur du pays.

Breyten Breytenbach est né dans une famille de la haute société du Cap, installée en Afrique du Sud depuis le 18ème siècle. Elève talentueux, il étudie les beaux-arts à l'Université du Cap. Lorsque les discriminations atteignent son université, il décide de partir à l'étranger. Il travaille d'abord comme portier à Londres, puis s'installe à Paris, où il continue d'écrire et de peindre. C'est en France qu'il rencontre pour la première fois plusieurs membres du Congrès national africain en exil, avec lesquels il noue très vite des contacts.

En 1965, un de ses poèmes est publié, grâce à un de ses amis, dans Sestiger, magazine littéraire sud-africain. Plusieurs autres de ses poèmes sont ensuite publiés dans un livre, pour lequel l'auteur reçoit l'un des prix littéraires afrikaans les plus prestigieux, le Afrikaans Corps Prize.

Ce n'est qu'en 1964 que son statut d'expatrié change pour celui de réfugié. Alors qu'il est à l'étranger, il se marie avec Yolande Ngo Thi Hoang Lien, d'origine japonaise. Lorsqu'il demande un visa à l'ambassade sud-africaine pour retourner dans son pays et y recevoir un prix littéraire, les autorités lui apprennent qu'il pourrait être arrêté pour non-respect de la loi sur l'immoralité, interdisant les mariages interraciaux.

C'est à Paris que Breyten Breytenbach devient actif dans les cercles militant contre l'apartheid. Il co-fonde l'Okehela, qui signifie étincelle en zulu, pour créer des structures anti-apartheid dans les communautés blanches en Afrique du Sud.

De retour en Afrique du Sud en 1975 avec un faux passeport et l'intention de nouer des contacts pour son organisation, Breyten Breytenbach est poursuivi par les services secrets et arrêté. Condamné à neuf ans de prison, il passe les deux premières années dans la prison de haute sécurité à Pretoria. Puis, au bout de sept ans d'emprisonnement, il est relâché de façon inattendue en 1982. Il s'exile à nouveau et poursuit son combat de l'étranger.

En 1986, il retourne en Afrique du Sud pour y recevoir un autre prix littéraire. Dans son discours de remerciement, il critique sévèrement le racisme afrikaans.

Même si l'auteur considère que la langue afrikaans fait partie intégrante des politiques discriminatoires de l'apartheid, Breyten Breytenbach continue à écrire sa poésie dans cette langue, qu'il qualifie de « langue métissée ». Si elle représente le symbole de la domination blanche, l'afrikaans prend aussi ses racines dans le créole, le néerlandais des marins, le portugais des esclaves, et aussi le malais, le khoin, l'arabe et le zulu. Breyten Breytenbach continue aussi à écrire ses nouvelles et ses essais en anglais et en français.

Dans « Mémoires de poussière et de neige », il met en scène l'histoire de la vie de trois exilés installés à Paris. En 1991, il retourne en Afrique du Sud pour un voyage de trois mois qu'il relate dans son live « Retour au Paradis ».

Breyten Breytenbach partage aujourd'hui sa vie entre l'Europe, l'Afrique du Sud et les Etats-Unis. Il enseigne à l'Université du Cap, à l'Institut Gorke de Dakar et à la New York University.

Joseph Brodsky, lauréat du prix Nobel de littérature en 1987, étudie la littérature avec la célèbre poétesse russe Anna Akhmatova qui remarque vite son talent d'écrivain. A l'âge de 24 ans, le poète est emprisonné, pour « parasitisme social », de mars 1964 à novembre 1965 dans un camp de travaux forcés à Arkhangelsk, au nord de la Russie.

Forcé à l'exil en juin 1972, après des publications clandestines, Joseph Brodsky s'établit aux Etats-Unis après de brefs séjours à Vienne et à Londres. Il est professeur invité à l'Université du Michigan, au Queens College, à l'Université de Columbia et à l'Université de Cambridge en Angleterre.

Rendu amer par son exil, il écrit une lettre au dirigeant soviétique de l'époque, Leonid Brejnev : « Je fais partie de la civilisation russe et aucun changement politique ne peut en altérer mon appartenance. La culture a valeur d'éternité au-delà de l'état et j'appartiens à la culture russe ». Dans son roman The Condition We Call Exile, il caractérise le vingtième siècle par l'ampleur des mouvements de migration et d'exil. Même s'il reconnaît le caractère tragique de l'exil, il y voit une grande leçon d'humilité : « L'exil rappelle à l'individu sa condition d'homme, comparable à celle d'un grain de sable dans le désert ».

Lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature en 1987, la presse soviétique passe l'événement sous silence, si ce n'est une note en bas de page d'une revue littéraire russe. « Ceux qui connaissaient Joseph Brodsky se souviennent d'un homme avec un sens de l'humour inégalé, un amour de la conversation et une incapacité à tolérer les discours vides de sens » remarquait un ami lors de ses obsèques.

Joseph Brodsky a écrit neuf recueils de poèmes, plusieurs collections d'essais et a confondé l'American Poetry and Literacy project. Il est reconnu comme auteur talentueux dans sa langue d'adoption.

En août 1990, un décret du président Michaël Gorbatchev lui restitue la nationalité russe, ainsi qu'à d'autres qui en ont été injustement privés entre 1966 et 1988.

Joseph Brodsky est mort d'une crise cardiaque dans son appartement de Brooklyn le 28 janvier 1996. Il a demandé à être enterré à Venise, ville où il a passé dix-neuf de ses hivers.

Le présentateur de télévision cubain Ismaël Cala n'a jamais songé à quitter sa terre natale, avant que les autorités cubaines aient annulé son émission de télévision et enquêté sur ses activités politiques, alors qu'il voyage à Toronto, avec une délégation cubaine au Metro Caravan Festival.

Il a un visa de 11 jours, mais après ces mauvaises nouvelles, il change ses projets et reste au Canada. Sur le conseil d'un ami, il demande l'asile politique et obtient le statut de réfugié quatorze mois plus tard.

A Cuba, Ismaël Cala a 20 ans d'expérience à la télévision et à la radio et a déjà reçu trois récompenses nationales. Dès son adolescence, Ismaël anime des émissions de radio et de télévision. Diplômé en histoire de l'art à l'Universidad de Oriente, le jeune universitaire crée et dirige la radio universitaire en 1992. Durant la même année, il commence à enseigner le journalisme et l'histoire de l'art.

En 1996, diplômé du centre international de divertissement touristique, il commence sa carrière de présentateur-réalisateur par une émission de fin de soirée. Il produit et anime le talk-show cubain «Saisons». Cette émission obtient un succès immédiat dans tout le pays avec son propre fan club. L'année suivante, il anime la partie culturelle d'un jeu populaire : «Qui sait ?».

Au Canada anglophone, la première difficulté du cubain est la barrière de la langue. Il suit des cours d'anglais, d'informatique ainsi qu'un perfectionnement de carrière à l'institut Skills for Change, une organisation basée à Toronto pour l'immigration et la réinstallation des réfugiés. Après une année d'apprentissage de l'anglais, Ismaël s'inscrit à l'université York de Toronto.

Ismaël Cala a réussi une maîtrise avec mention en communication et sciences humaines. Il travaille en freelance pour l'émission hispanophone de la chaîne de télévision TLN et anime les soirées Havana Nights au théâtre Tropicana Dinner de Toronto.

Née à Hong-Kong en 1939, Adrienne Clarkson s'est réfugiée avec sa famille au Canada en 1942 après l'invasion japonaise de la Chine. Elle a entamé sa carrière dans le journalisme, avant de devenir la 26e Gouverneure générale du Canada.

Elle commence sa scolarité dans une école publique de l'Ontario. Elle poursuit ses études supérieures au Trinity College puis, titulaire d'une bourse d'études, à l'Université de Toronto. Elle en devient présidente de l'Association des étudiants et après avoir réussi un master en littérature anglaise, elle entame des études de doctorat à la Sorbonne à Paris.

Figure marquante du monde artistique canadien, Adrienne Clarkson mène une carrière brillante et éclectique dans la télédiffusion, le journalisme, les arts et la fonction publique. Première Représentante générale de l'Ontario à Paris, elle est responsable, de 1982 à 1987, de la promotion culturelle et commerciale de la province en Europe. En 1988, elle participe à la conception, la réalisation et l'animation des émissions Adrienne Clarkson's Summer Festival et Adrienne Clarkson presents diffusées à l'antenne de la CBC. Elle produit et réalise également plusieurs films.

Lors de sa nomination en tant que Gouverneure générale en septembre 1999, Adrienne Clarkson préside le conseil d'administration du Musée canadien des civilisations à Hull ainsi que le conseil de direction d'IMZ, association audio-visuelle internationale des diffuseurs d'émissions musicales, culturelles et de danse, basée à Vienne. Adrienne Clarkson est nommée docteur honoris causa de quatre universités canadiennes et a reçu trois prix académiques pour l'ensemble de son œuvre.

Adrienne Clarkson milite aussi activement pour la promotion des droits de l'homme. En 1988, elle accompagne une délégation d'observateurs indépendants au Chili, pour suivre le déroulement du plébiscite. En juin de la même année, elle élabore un rapport sur le respect des droits de l'homme concernant les écrivains, réalisateurs et acteurs pour le compte du International Pen Club, dont elle est membre.