CHAPITRE 1 :

La lutte pour une place à l’école

Des enfants réfugiés et locaux fréquentent des cours d’été à Vienne, en Autriche, dirigée par trois réfugiés syriens volontaires. © HCR/Stefanie J. Steindl

L’éducation n’est pas un luxe. C’est un droit.

Les crises de réfugiés dans le monde se multipliant et les situations empirant souvent, il devient de plus en plus difficile de faire en sorte que les nouvelles générations d’enfants déracinés reçoivent l’éducation qu’ils méritent.

À la fin 2017, il y avait plus de 25,4 millions de réfugiés dans le monde, dont 19,9 millions relevant de la compétence du HCR. Plus de la moitié de la population réfugiée mondiale – 52 pour cent – avait moins de 18 ans.

Parmi toutes les dernières données, une statistique se démarque : aujourd’hui, il y a 4 millions d’enfants réfugiés qui ne sont pas scolarisés. Cela représente plus de la moitié des 7,4 millions d’enfants réfugiés en âge d’aller à l’école, dans le cadre du mandat du HCR.

En 2017, un million d’enfants réfugiés supplémentaires devaient d’aller à l’école. Grâce aux efforts majeurs déployés par les personnes engagées dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, la moitié d’entre eux ont été inscrits mais l’autre moitié demeure non-scolarisée.

En un an, le nombre d’enfants réfugiés non scolarisés a augmenté d’un demi-million.

Le temps passé en exil peut comprendre des années, si ce n’est des décennies, et certains enfants n’ont jamais connu que la vie de réfugié. C’est pourquoi le bien-être des enfants sur le long terme et l’éducation sont si importants.

Des millions d’enfants et de jeunes réfugiés passeront leur enfance entière dans un pays qui n’est pas le leur. Pendant les années cruciales de leur développement, Ils seront privés d’un milieu scolaire que beaucoup d’entre nous considèrent pour acquis.

Mohammad, 7 ans, réfugié syrien, est né quand le conflit syrien commençait. Sa famille a fui avec lui au Liban à la suite d’une attaque dévastatrice contre leur maison à Palmyre. Il est aujourd’hui scolarisé à l’Institut du Père Andeweg pour les Sourds (FAID) dans la banlieue de Beyrouth, au Liban. © HCR/Diego Ibarra Sánchez

© HCR/Jean-Marc Ferré

« Les enfants pris au cœur de conflits finiront par être soit faiseurs de paix soit briseurs de paix. Ce qui fera la différence, ce sont les opportunités qu’ils ont pendant leur exil. »

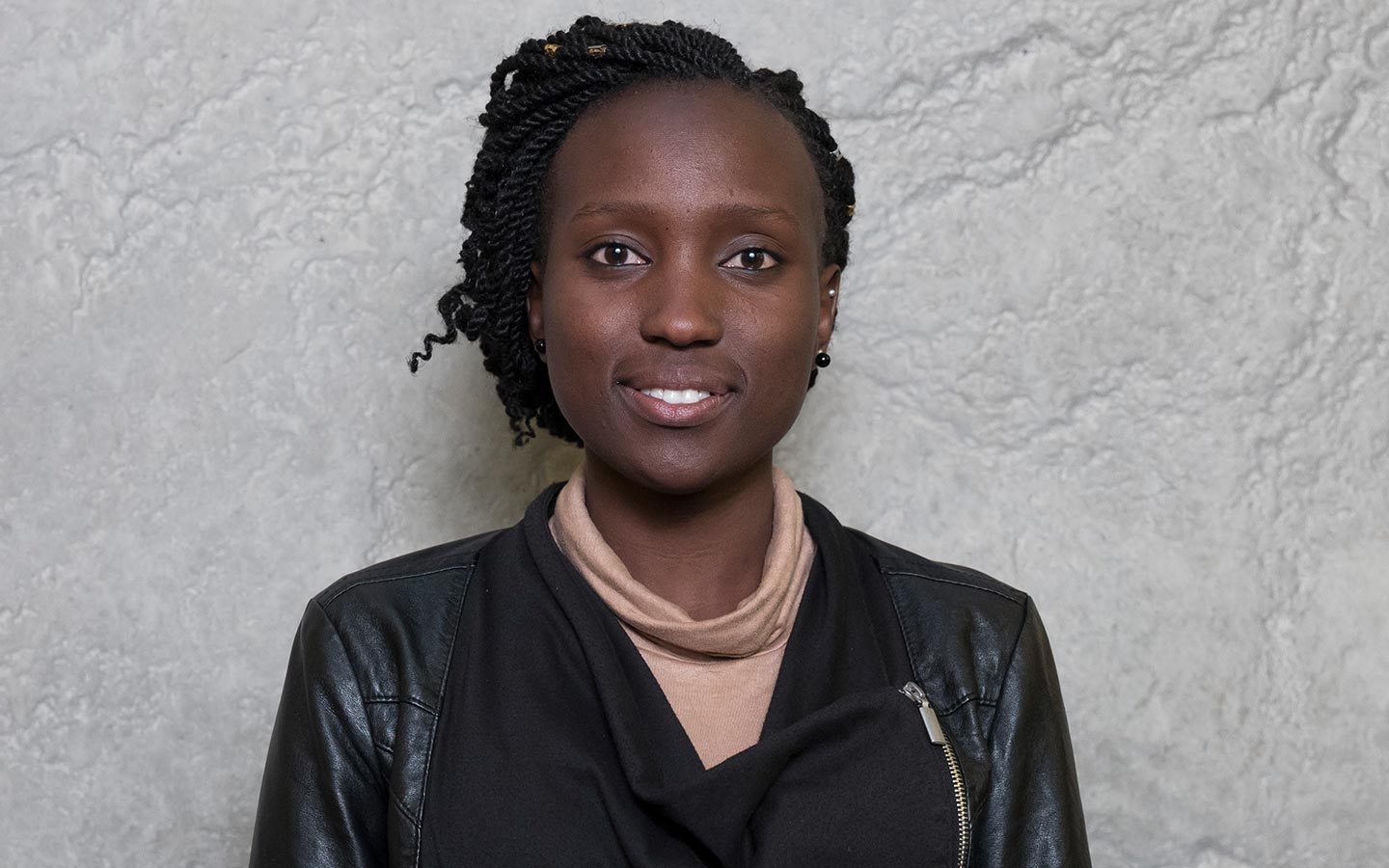

Foni Joyce Vuni est une Sud-Soudanaise âgée de 25 ans, diplômée du DAFI. Le DAFI – l’Initiative Académique Allemande Albert Einstein pour les Réfugiés – est un programme de bourses d’études pour les réfugiés mis en œuvre par le HCR, le gouvernement allemand et d’autres. Foni était parmi une douzaine de jeunes délégués qui ont apporté leur expérience du conflit et du déplacement de population à une réunion de haut niveau à Genève consacrée à la recherche d’une nouvelle réponse mondiale à des niveaux records de déplacements.

Vision globale

Comparer la situation des enfants et des jeunes réfugiés avec leurs pairs illustre le fossé entre les deux – et la manière dont cet écart devient un gouffre quand ils grandissent.

En 2017, 61 pour cent des enfants réfugiés étaient inscrits à l’école primaire, contre 92 pour cent dans le monde. Au niveau secondaire, ce chiffre était de 23 pour cent, contre un taux de 84 pour cent dans le monde. Cela signifie que près des deux tiers des enfants réfugiés qui vont à l’école primaire n’accèdent pas à l’école secondaire.

Même si en 2017, plus de 500 000 enfants réfugiés venaient de s’inscrire à l’école grâce aux efforts considérables déployés par les gouvernements, le HCR et ses partenaires, il n’en demeure pas moins qu’en terme de pourcentage, l’augmentation rapide de la population réfugiée signifie que la situation ne s’est pas améliorée.

Dans l’ensemble, les enfants et les jeunes réfugiés ont donc beaucoup moins de chance d’accès à l’éducation que leurs pairs. Sur l’ensemble de la population de réfugiés, 54 pour cent ne sont pas scolarisés, contre 10 pour cent des enfants dans le monde au primaire ou début de secondaire – ce qui signifie qu’à ce niveau-là, les réfugiés ont cinq fois plus de risque d’être non scolarisés.

Les statistiques étaient pires dans les pays à faible revenu, touchés de manière disproportionnée par les déplacements de réfugiés. Les régions en développement ont accueilli 92 pour cent des réfugiés du monde en âge d’aller à l’école, en 2017. Dans les pays à faible revenu, moins de la moitié des enfants réfugiés peuvent aller à l’école primaire. Au niveau secondaire, seulement 11 pour cent ont cette chance.

#HerTurn

Au cours des trois dernières années, nous avons également enquêté sur la situation des jeunes filles réfugiées, qui font face à des barrières encore plus grandes concernant l’éducation. Dans un rapport publié en mars 2018 et intitulé “Her Turn”, nous avons souligné que l’accès à l’éducation apporte des avantages sociaux, sanitaires et économiques pour les filles réfugiées. Cependant, au Kenya et en Ethiopie par exemple, on ne trouve que sept filles pour dix garçons inscrits dans l’enseignement primaire et quatre jeunes filles pour dix garçons dans le secondaire.

Si les filles réfugiées peuvent obtenir une éducation, leurs familles et leurs communautés ont davantage de chances d’améliorer leur situation sociale et économique. Les recherches de l’UNESCO et de la Banque mondiale montrent que les mères scolarisées sont plus susceptibles d’envoyer leurs enfants à l’école, en particulier leurs filles, ainsi que de les soutenir dans la poursuite d’études secondaires et supérieures. Plus les filles progressent dans leur scolarité, plus elles développent leurs compétences en leadership, leur esprit d’entreprise et leur autonomie. Tout en s’efforçant de s’adapter à leur pays d’accueil ou reconstruire leur propre foyer, ces qualités personnelles aideront leurs communautés à s’épanouir.[1] [2]

Natalia Rami Haddad, réfugiée syrienne âgée de 14 ans, avec son amie tchèque Natálie Sembdnerová, 12 ans, au lycée de Hradec Králové, en République tchèque. En 2017, Natalia a reçu un prix du ministère tchèque de l’éducation pour ses efforts en tant qu’étudiante en langues. © HCR/Michal Novotný

Par ailleurs, les recherches de l’UNESCO montrent qu’une année d’école supplémentaire peut entraîner une augmentation de jusque vingt pour cent des revenus d’une femme.[3] De tels résultats positifs sont ressentis par tout le monde ; dans les pays où l’éducation est égale pour les deux sexes, le revenu par habitant s’en trouve augmenté de 23 pour cent.

Comme le montrent d’innombrables études, si toutes les femmes complétaient leur éducation primaire, la mortalité infantile due aux diarrhées, au paludisme et à la pneumonie chuterait.[4] Par exemple, si toutes les mères terminaient leur éducation primaire, les décès dus à la diarrhée, troisième cause de mortalité infantile, seraient réduits de 8 pour cent, ou de 30 pour cent si les mères avaient reçu une éducation secondaire.[5] Ces causes de mortalité sont particulièrement graves dans les situations de déplacement.

Les femmes instruites – et tout particulièrement celles enceintes ou nouvelles mères – ont davantage de chances de savoir où trouver de l’aide professionnelle pouvant, dans certains cas, sauver des vies. De manière similaire, plus elles progressent dans leur scolarité, plus elles prennent conscience des bienfaits de la nutrition et de l’hygiène.

À l’âge de quatre ans, Mary Maker et les membres survivants de sa famille ont quitté leur foyer dans un Soudan du Sud ravagé par la guerre et ont cherché refuge de l’autre côté de la frontière, au Kenya. Réfugiée la plupart de sa vie, Mary s’est démenée avec ténacité pour aller à l’école (elle a raconté sa remarquable histoire avec ses mots à TEDxKakumaCamp). Sa détermination a fait d’elle à la fois une étudiante et une enseignante dont la classe, dans le camp de réfugiés de Kakuma, comptait parfois plus de 120 enfants. Elle est maintenant étudiante au Rwanda avec un programme de bourse d’étude, et se prépare à passer des examens en vue de partir étudier aux États-Unis ou au Canada.

Mary Maker, réfugiée sud-soudanaise, prend la parole au TEDxKakumaCamp, dans un camp de réfugiés au Kenya. © TEDxKakumacamp/Tobin Jones

« Avec une éducation, chacun a une chance de réussir dans la vie de manière égale et juste », nous dit Mary. « Mais je crois que l’éducation ce n’est pas uniquement le programme. Il s’agit aussi de l’amitié et d’un lieu pour découvrir nos talents et nous permettre de découvrir notre destinée. »

ÉTUDE DE CAS

Face aux éléments

Même le matériel de base est peu disponible dans les salles de classe en plein air du camp de réfugiés de Nduta, dans le nord-ouest de la Tanzanie

Des élèves réfugiés burundais étudient en plein air sous des arbres, à l’école primaire Furaha du camp de Nduta, en Tanzanie. A Furaha, il y a peu de salles de classe et pas assez de bureaux. © HCR/Georgina Goodwin

Irahoze Diello est calme et confiant pour son test de mathématiques. Le ventre vide, sans livres, sans chaussures, et même depourvu d’un lieu adapté pour étudier, il a travaillé dur pour se préparer à ce moment.

Il espère seulement qu’il ne pleuvra pas pendant l’examen.

« Quand il pleut, tout est mouillé », explique Irahoze, âgé de 14 ans, qui a fui du Burundi et étudie maintenant à l’ombre des arbres au camp de réfugiés de Nduta, au nord-ouest de la Tanzanie. « Quand il y a du vent, les branches tombent, et quand le soleil brille fort, il fait trop chaud. Parfois il faut arrêter les cours. »

Avec les 200 autres enfants réfugiés, Irahoze étudie à l’école primaire de Furaha, là où les classes sont en plein air. « Quand il y a du vent, nos feuilles s’envolent et quand il pleut, mes livres sont ruinés », dit aussi Kenilde en écho au propos d’Irahoze. Tuyishemele qui est âgé de 15 ans et a déjà une année de retard, vient aussi du Burundi.

A Nduta, Mtendeli et Nyarugusu, les trois plus grands camps de réfugiés de Tanzanie, les infrastructures de base pour l’éducation sont chose rare.

Avec tout juste 193 salles de classe permanentes pour presque 10 000 enfants, plus de 70 pour cent des élèves doivent étudier à l’extérieur. Le fort ratio d’étudiants par professeurs s’ajoute aussi aux difficultés.

Il y a neuf écoles primaires à Nduta, mais ce n’est pas suffisant ; un quart des enfants âgés de 6 à 14 ans ne vont pas à l’école. Et avec un seul collège-lycée, le taux d’inscription au secondaire est seulement de 8 pour cent.

Le taux d’inscription en classe de primaire au camp de Nyarugusu est légèrement plus élevé, à 80 pour cent, mais plusieurs écoles manquent de bâtiments permanents. De nombreux enfants étudient dans des tentes fragiles qui s’effondrent sous l’effet du vent et brulent au soleil de midi. Les salles de classe avec de vrais murs sont complètement bondées, on compte jusqu’à 120 élèves par classe.

Tanzanie : Étudier sous les arbres. Photo © HCR/Georgina Goodwin

« Nous avons plusieurs classes sans pupitres », explique Hafashimana Euphrasie, âgée de 14 ans, dont le cahier est abimé et déchiré. « Nous en aurions vraiment besoin, pour ne pas avoir à nous asseoir par terre. » Il y a également une grave pénurie d’ouvrages scolaires et de manuels de référence.

À l’école primaire de Furaha, dans le camp de Nduta, la différence entre garçons et filles est également préoccupante, avec seulement une fille scolarisée pour trois garçons.

Le chef d’établissement, Ndayisenga Aimable, explique que de nombreux enfants prennent le chemin de l’école le ventre vide et ont souvent trop faim pour se concentrer en classe.

Pour beaucoup, et en particulier pour les adolescentes, les obstacles sont trop importants. Dès lors, arrêter l’école pour gagner de l’argent est vu comme une option plus intéressante pour subvenir aux besoins de leurs familles, d’autant plus que se procurer de la nourriture est compliqué, que les allers-retours sont longs et les examens difficiles à passer.

Les camps ont besoin de 640 salles de classe supplémentaires pour accueillir non seulement ces enfants, mais aussi tous les autres qui ne sont pas encore inscrits et qui ont désespérément envie d’aller à l’école. Mais l’argent n’est tout simplement pas là : en juillet 2018, le Plan régional d’aide pour les réfugiés visant à aider les réfugiés burundais en Tanzanie n’a reçu que 14 pour cent de son objectif de financement pour l’année.

À l’école secondaire Hope de Nyarugusu, Claude Nahilma, âgé de 19 ans, est incertain quant à son avenir. Il y étudie depuis son arrivée du Burundi il y a deux ans, mais au final il ne sait pas où il va se retrouver.

« C’est difficile d’avoir accès à l’université quand vous terminez le secondaire », dit-il. « Je veux rentrer chez moi pour continuer mes études. C’est une impasse. »

ÉTUDE DE CAS

S’instruire pendant la mousson

Les enfants rohingyas affrontent le vent et la pluie pour seulement quelques heures d’école par jour

Minara (à gauche) et Jasmine, toutes deux âgées de 12 ans, suivent des cours dans des Centres Temporaires d’Apprentissage dans le camp de réfugiés de Kutupalong, au Bangladesh. C’est leur première fois qu’ils à l’école ; à la maison, les deux filles travaillaient pour aider leurs familles. © HCR/Caroline Gluck

Au Bangladesh, les réfugiés n’ont pas accès au système éducatif, mais Minara est ravie de découvrir ce que peut être l’école dans le Centre d’apprentissage temporaire du vaste camp de réfugiés de Kutupalong. Dans une série de salles de bambou décorées de couleurs vives, des enfants de 6 à 14 ans participent attentivement à un ensemble d’activités : écriture dans des cahiers, dessin, coloriage et chant.

« J’ai appris à écrire ici, et je sais aussi lire maintenant », explique Minara. « Je suis ravie de venir ici. Nous pouvons apprendre, dessiner, chanter et jouer avec des amis. »

Son amie Jasmine est également enchantée de venir dans ce centre d’apprentissage temporaire, qui est géré par le Community-Development Centre, un partenaire du HCR. « Chez nous, mes parents n’avaient pas les moyens de m’envoyer à l’école », raconte Jasmine. Elle est originaire du village de Maungdaw, dans l’État de Rakhine au Myanmar, où elle aidait son père dans le petit magasin de fruits et légumes qu’il tenait au sein de la maison familiale. De nombreux enfants rohingyas de l’État de Rakhine ont des difficultés à aller à l’école à cause des restrictions imposées à leur liberté de mouvements et aux moyens de subsistance de leurs familles.

« J’ai appris à écrire les lettres de l’alphabet », dit-elle en souriant. « Nous pouvons jouer et je me suis fait plein de nouveaux amis. »

Les deux filles rient en expliquant qu’elles rêvent de devenir professeures pour aider les autres à s’instruire.

Ce centre d’apprentissage temporaire et d’autres centres gérés par des partenaires du HCR dans différentes parties du camp espèrent pouvoir rester ouverts pendant la mousson. Mais ce ne sera pas facile : certains bâtiments sont occupés par des familles dont les logements ont été détruits par les glissements de terrain, inondés ou endommagés d’une autre manière.

Le taux de présence en classe a baissé à cause du mauvais temps. De fait, Minara et Jasmine travaillent dans ce qui pourrait bien être la salle de classe la plus humide au monde.

Mais d’autres espaces ont été trouvés et les professeurs continuent de faire la classe six jours par semaine. « Nous voulons impérativement maintenir les cours », explique Jaidul Hoque, directeur du projet du Community Development Centre. « Nos centres sont bien souvent plus sûrs pour les enfants que les abris dans lesquels vivent les familles. Même si c’est une période très difficile pour nous, nous faisons de notre mieux. »

C’est résolument un effort commun, courageux et celui de beaucoup d’élèves enthousiastes, mais il reste de nombreux défis à relever. La plupart des centres mettent l’accent sur l’acquisition des compétences de base en lecture, en écriture et en calcul, ainsi qu’en compétences de la vie courante, et même si la majorité des établissements temporaires d’apprentissage travaillent en postes double ou triple, ils n’offrent que quelques heures de cours aux enfants par jour.

Pour bon nombre d’entre eux, ces quelques heures de cours sont toutefois perçues comme une planche de salut tant par les élèves que par leurs parents.

« L’éducation est un droit humain fondamental pour ces enfants et c’est également un volet important de nos activités de protection », explique Mohammed Jahedul Islam Chowdhury, employé du HCR en charge de l’éducation à Cox’s Bazar. « L’éducation peut contribuer à autonomiser les jeunes, qui apprennent ainsi comment se protéger eux-mêmes. Nous demandons également aux parents de laisser leurs filles venir s’instruire. Nous essayons d’enrôler davantage de jeunes filles dans les classes, afin qu’elles améliorent leurs opportunités d’avenir. »

[1] UNESCO: L’éducation compte – Vers les objectifs du Millénaire pour le développement (2011)

[2] Banque mondiale: Retours sur l’Investissement dans l’Éducation : Un Point sur le Monde (1993)

[3] UNESCO: L’Éducation Transforme des Vies (2013)

[4] Gakidou, Cowling, Lozano et Murray. (2010). Increased Educational Attainment and Its Effect on Child Mortality in 175 Countries between 1970 and 2009: A Systematic Analysis. The Lancet, Volume 376 (No. 9745), pp. 959-974